Cada 8 de abril, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Cushing, asociaciones médicas y científicas de todo el mundo redoblan esfuerzos para dar visibilidad a una enfermedad que, a pesar de sus efectos devastadores, sigue siendo poco conocida por la población general. El síndrome de Cushing es una patología endocrina poco frecuente causada por una exposición prolongada a niveles elevados de cortisol, una hormona fundamental para muchas funciones del organismo, pero que, en exceso, se convierte en una amenaza silenciosa y persistente.

Aunque la causa más común es un tumor hipofisario, también puede originarse por otros factores como el uso prolongado de determinados medicamentos. Su incidencia es baja, estimada entre 0,2 y 5 casos por millón de habitantes, y afecta mayoritariamente a mujeres (hasta un 75% de los diagnósticos). La baja prevalencia y la complejidad de sus síntomas provocan que el diagnóstico pueda demorarse entre dos y siete años, tiempo durante el cual la calidad de vida del paciente se ve gravemente mermada.

- Te interesa: Retos en enfermedades raras: diagnóstico en menos de un año, tratamientos innovadores y… cuidar la salud mental

Entre los síntomas más comunes se encuentran la acumulación de grasa en el tronco, cara redondeada, debilidad muscular, estrías violáceas, fatiga severa, inestabilidad emocional, hipertensión y diabetes. Estos signos, que muchas veces se confunden con otras afecciones más comunes, generan un sufrimiento físico y psicológico que va más allá de los números clínicos. De hecho, los pacientes con hipercortisolismo crónico tienen entre 3,5 y 5 veces más riesgo de mortalidad que la población general.

La experiencia de Marta

Marta es una de las aproximadamente 1.500 personas en España diagnosticadas con síndrome de Cushing. Su historia está marcada por la incertidumbre y la incomprensión. “Siempre había sido muy delgada, pero empecé a notar distensión abdominal, edemas en los tobillos, dificultad para dormir y una hiperactividad extrema. Me despertaba a las dos de la mañana con una energía que no era normal”, recuerda.

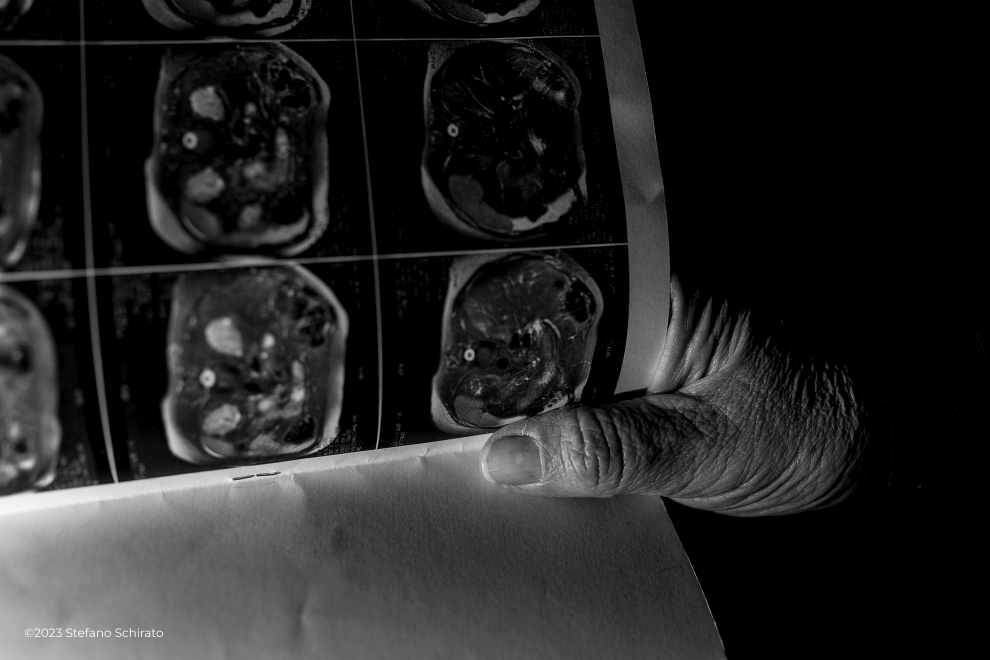

A los pocos meses, ya tenía la cara hinchada, la musculatura muy debilitada y un nivel de cortisol casi diez veces por encima de lo normal, lo que repercutió en un diagnóstico razonablemente rápido, de marzo a septiembre. En su caso, síndrome de Cushing por un tumor ectópico productor de ACTH (que se encuentra fuera de la hipófisis y produce grandes cantidades de la hormona adrenocorticotrópica).

A diferencia de los casos más frecuentes, causados por un tumor hipofisario benigno, el de Marta era un tipo más raro y complejo, sin localización conocida. “Estuve cinco años y medio sin que pudieran encontrar el tumor. Vivía con una incertidumbre brutal. Solo quería que apareciera, para bien o para mal, pero no poder hacer nada era desesperante”.

«Mi cuerpo no era mío»

Durante ese tiempo, su calidad de vida se vio completamente alterada. “El cortisol descontrolado te machaca por dentro y por fuera. Vivía en un estado constante de angustia, como si fuera a pasar una tragedia en cualquier momento. Lloraba, me tiraba al suelo, no podía soportar el ruido ni disfrutar de nada. Mi cuerpo no era mío”. La enfermedad también le obligó a dejar su trabajo y a aislarse socialmente. “Toda mi vida se detuvo. Solo podía centrarme en sobrevivir”.

La experiencia de Marta fue también un aprendizaje forzoso sobre el sistema sanitario, la investigación y el papel del paciente. “Me tocó buscar respuestas por mi cuenta, contactar con expertos, viajar a otros países para hacerme pruebas que aquí no estaban disponibles. Eché mucho en falta una asociación de pacientes. Saber que no estás sola, que alguien puede orientarte, compartir recursos o simplemente escucharte, marca la diferencia”.

Finalmente, tras años de pruebas y tratamientos, un hallazgo inesperado cambió su rumbo. “En 2017 me detectaron un pequeño melanoma en la espalda. Lo extirparon y, a partir de ahí, mi cortisol empezó a normalizarse. Nadie lo esperaba. Dejé la medicación y mis niveles se estabilizaron por completo”. Desde entonces, ha recuperado parte de su salud física y emocional, aunque admite que “la vida ya no volvió a ser la misma”.

Abordaje clínico

La doctora Rocío Villar, especialista en endocrinología y nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, explica que el Síndrome de Cushing “es un trastorno muy complejo con múltiples causas y una gran diversidad de manifestaciones clínicas, lo que lo convierte en un verdadero reto diagnóstico”. La especialista subraya la importancia de diferenciar entre el síndrome de Cushing —que puede tener varios orígenes— y la enfermedad de Cushing, que es una de sus formas más comunes y está causada por un tumor benigno en la hipófisis, el adenoma hipofisario.

Este pequeño tumor genera un exceso de hormona ACTH, que a su vez estimula la producción descontrolada de cortisol. El resultado es un estado de hipercortisolismo que puede alterar de forma significativa tanto la apariencia física como el estado metabólico y emocional de quien lo padece. “Se trata de una enfermedad con una gran repercusión sistémica”, señala Villar, “porque además de los cambios externos evidentes —como la cara redondeada o las estrías violáceas en el abdomen— también incrementa el riesgo de sufrir diabetes, hipertensión, osteoporosis, trombosis, infecciones y trastornos del estado de ánimo, incluida la depresión”.

Entre 30 y 50 años

Aunque existen algunas formas genéticas, la mayoría de los casos son esporádicos y se presentan sobre todo en mujeres en edades comprendidas entre los 30 y los 50 años. Una de las principales dificultades es que sus síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades más comunes, como la obesidad o la depresión, lo que retrasa el diagnóstico.

En cuanto al tratamiento, la primera opción es la cirugía para extirpar el tumor hipofisario. Cuando esta intervención tiene éxito, puede lograrse la remisión completa. Sin embargo, hasta un 25% de los pacientes pueden experimentar una recaída a lo largo de los años, lo que obliga a realizar un seguimiento de por vida. Además, en muchos casos la cirugía no es viable o no logra eliminar completamente el tumor. En estos pacientes, es necesario recurrir a otros enfoques, como la radioterapia o tratamientos farmacológicos específicos.

El punto de vista investigador

Uno de los retos más importantes del síndrome de Cushing es que, incluso después de una cirugía aparentemente exitosa, muchos pacientes siguen teniendo niveles elevados de cortisol. En estos casos, contar con una alternativa terapéutica eficaz marca una gran diferencia en el pronóstico y la calidad de vida. Así lo explica Juan Vila, director de Recordati Rare Diseases en España, Portugal y Turquía.

“El problema del síndrome de Cushing es que muchas veces, tras extirpar el adenoma hipofisario causante de la enfermedad, pueden quedar restos microscópicos que continúan generando cortisol de forma descontrolada. Esto hace que el paciente, después de una mejoría inicial, recaiga al cabo de unos años”, asegura. En estos casos, así como en aquellos en los que la cirugía no es posible, se hace imprescindible recurrir a tratamientos médicos capaces de frenar la producción excesiva de esta hormona, como los que ha desarrollado esta compañía.

“Es un tratamiento sencillo, de fácil administración —una pastilla por la mañana y otra por la noche— y con una eficacia clínica que permite nivelar el cortisol en hasta el 90% de los pacientes no controlados previamente”, destaca el responsable de Recordati. Éste añade que se está trabajando «en ampliar la indicación de nuestro medicamento para su uso en población pediátrica y en síndromes de Cushing de otras causas, porque aunque son menos frecuentes, también necesitan opciones efectivas”.

Además, recuerda que ésta no es la única enfermedad poco frecuente en la que trabajan: “Desde nuestra filial atendemos a pacientes con 27 enfermedades minoritarias, pero existen más de 7.000, de las cuales apenas un 5% cuenta con un tratamiento específico. Eso nos motiva a seguir investigando”, reconoce.